東海道の宿場<近世へ>

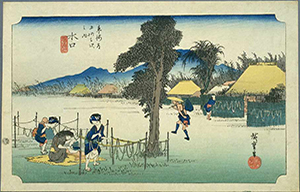

古来より東国と京(都)を結ぶ東海道は政治的・軍事的に重要な交通路でした。慶長5年(1600)、天下分け目の戦い「関ヶ原の合戦」で勝利した徳川家康は翌年、東海道に五十三の宿場を設けて東海道五十三次を整備しました。現在の甲賀市には「土山宿」と「水口宿」が設けられました。天保3年(1832)に浮世絵師の第一人者安藤(歌川)広重は東海道を旅しながら各宿場町の風景を描き、傑作「東海道五十三次絵」が生まれました。

土山宿 東海道 四十九番目

東の箱根と並ぶ、西の難所と言われた鈴鹿峠を行き来する旅人の休憩場所として、また御代参街道が合流していたことからもにぎわいました。軒を連ねた格子戸の家並み、旅人に木陰を提供した松並木など当時の風情を色濃く残しています。

- 旧土山本陣

- 東海道伝馬館

- 扇屋伝承文化館

- 万人講常夜燈

- 平成万人灯

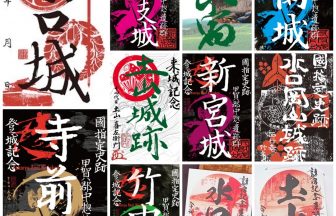

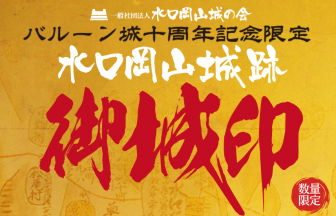

水口宿 東海道 五十番目

水口城の城下町としても整備され、「街道一の人留め場」と言われるほどにぎわいをみせました。名物は葛藤細工、干瓢(かんぴょう)でした。

- 水口城資料館

- 水口曳山祭

- 水口宿東見附跡

- 水口宿本陣跡・脇本陣跡

- 横田渡常夜燈

甲賀忍者<中世へ>

【知る】忍法:其の一

そもそも忍者とは?

忍者とは鎌倉時代から江戸時代の日本で、大名に仕えて情報収集・特異な兵法武術による戦を主な仕事とし、武将たちの天下取りの裏舞台で活躍した個人もしくは集団の名称です。日本各地で集団が形成されていましたが、中でも甲賀忍者は良く知られています。

甲賀忍者の歴史

中世、地域の支配権力を強めようとしていた甲賀の土豪(半農半武の有力農民)たちが、長享元年(1487)に室町幕府将軍足利義尚(よしひさ)が本陣を構えた「鈎(まがり)の陣」(現在の栗東市)を夜襲。その功績により六角氏から感謝状を受け、「甲賀武士五十三家」あるいは「甲賀二十一家」と呼ばれるようになりました。その後、甲賀忍術武士団とも呼ばれ、全国の各藩で活躍し、戦乱の世を生き抜いたと語り継がれています。伝説の猿飛佐助は甲賀忍者だったと言われています。

【体験する】忍法:其の二

隠れ里や忍術屋敷へ行ってみよう!

各家の名字の多くは現在の甲賀地域の各地の地名になっています。実在した忍者屋敷には敵の急襲に備えた様々な細工が施されており、当時の忍者体験を楽しむことができます。

- 甲賀流忍術屋敷

- 甲賀の里「忍術村」

【巡る】忍法:其の三

忍者の足跡をたどってみる

特殊な山岳武術としても知られる甲賀忍者。その忍術が育成されたのはこの地域の偉大な自然があったからでしょう。

- 岩尾山・息障寺

- 飯道山

- 慈眼寺

- 誓蓮寺

甲賀市甲南町野田/0748-60-2690(甲賀市観光協会)/JR草津線甲南駅から徒歩10分

甲賀市甲南町上馬杉1435/JR草津線寺庄駅から車で15分

紫香楽(信楽)<古代へ>

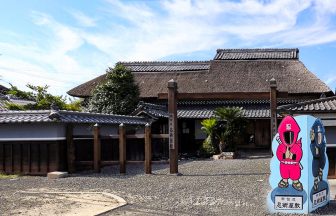

天平時代、聖武天皇がこの地に「紫香楽宮」を造営しましたが、天災が続き、数年で遷都。長らく幻の都といわれてきましたが、平成12年(2000)に宮殿跡が発見されて以来、調査が続けられています。信楽焼は都を造営する際に瓦が焼かれたのが始まりと伝えられています。信楽焼といえばタヌキの置物で知られています。これは昭和26年(1951)にタヌキの置物に旗を持たせて天皇をお迎えしたところ、その光景を天皇が歌に詠まれたことがきっかけでした。信楽町ではこの愛らしいタヌキがあちこちで出迎えてくれ、陶芸体験、窯元めぐり、軒を並べるショップなどでアートな一日が楽しめます。